口コミ数:2556件 掲載予備校数:134校 04/27現在

地域から医学部予備校を探す

特徴から医学部予備校を探す

-

一人ひとりの学習レベルにあった授業を展開する「1対1の個別指導」。苦手分野の解消や、偏差値の大幅アップが期待できる人気のコースです。

-

生徒全員に目が行き届く「少人数制集団授業」。同じ目標をもった者同士でモチベーションが維持でき、良い緊張感が生まれ授業への集中力も高くなります。

-

受験には心身ともに健康であることが必要です。一人暮らしは生活習慣もみだれがち。でも学生寮があれば大丈夫。健康で楽しい受験ライフを過ごせます。

-

受験生に人気のある「1対1の個別指導」。プロ講師によるきめ細やかな指導が比較的安価で受講できる医学部専門予備校をご紹介いたします。

-

集団授業で比較的安価で入学できる予備校をご紹介!大手のような大人数での授業ではなく、少人数制。安心して勉強できる医学部専門予備校です。

-

再受験になってしまった学生は翌年の受験料免除や減額してもらえる嬉しい制度。合格させる絶対の自信があるからこそ実現できる、安心の制度です。

-

長年にわたり多数の合格者を排出し、効果的な受験ノウハウを培ってきた医学部受験予備校をご紹介。他校にはない受験戦略が得られるでしょう。

-

中学生の受け入れをしている予備校をご紹介。医学部受験向けの高校の紹介など、最難関の医学部受験に向け、スタートダッシュは早い方が有利です。

-

自宅から通える予備校がない、通学する時間も勿体ない。そんな方にはオンライン授業がオススメ。自宅でパソコンでの個別指導。学習効果も十分に感じられます。

都道府県から医学部予備校を探す

編集部ご挨拶

医学部予備校ガイド編集部です。

ここ数年、医学部の競争率は高いところで30倍、低くても6倍と非常に狭き門となっております。

この狭き門をくぐるには、絶対医者になるという意思決定力、医学部という特殊な受験に必要な情報力、そして何より個人の地道な努力が最重要だと感じます。

医学部に特化した予備校は、合格に向けての最短ルートをサポートしてくれる可能性が大いにあります。多くの予備校がある中で、あなたにとってきっと相性の良い予備校があります。有名予備校だから良いという訳ではなく、皆さん口を揃えて言うのは、「相性」です。

そして何より「合格」という目標を達成するためには手間を惜しまず、

複数の予備校を比較して見ることが大事です。

そんな皆様の合格の一歩目となる予備校探しを最大限サポートして参りたいと思います。

人気エリアの医学部予備校特集

予備校からのお知らせ

- 2024/04/26

-

特典【四谷メディカル】 無料個別リサーチ

- 2024/04/26

-

お知らせ【YMS】 杏林/聖マリ/日医 模試 受付中

- 2024/04/26

-

お知らせ【東京メディカル学院】 医学部受験生専用の寮 募集中!【残り1名】

- 2024/04/25

-

その他【東京メディカル学院】 ★学費を抑えて医学部合格★学費が安い予備校

- 2024/04/25

-

イベント【メディカルラボ】 【オンデマンド講演会】変わる医学部受験!新課程と医学部入試への影響

- 2024/04/23

-

その他【東京メディカル学院】 月6万円から学生寮が入寮可。残り1名なので、お急ぎください。

- 2024/04/23

-

イベント【メディカルラボ】 ●期間限定● GW無料体験入学 受付中!

- 2024/04/22

-

お知らせ【メディカルコネクト】 <遠方の方でも受講可能> オンラインコース・個別指導コース生 募集中!

- 2024/04/22

-

イベント【メディカルラボ】 ●講演会● 医学部現役合格ガイダンス 開催!

- 2024/04/19

-

お知らせ【YMS】 杏林大学医学部模試 締切3週前

- 2024/04/15

-

合格速報【YMS】 YMS合格速報 一次合格者数 542名 最終合格者数 298名

- 2024/04/14

-

合格速報【クエスト】 【2024最終合格速報】慈恵医大・日本医大など続々合格!

- 2024/04/13

-

合格速報【クエスト】 【医学部】 合格体験記・Kくん(山梨大・順天堂大)【質問を気兼ねなく持っていける】

- 2024/04/12

-

合格速報【クエスト】 【医学部】 合格体験記・竹内くん(群馬大)【クエスト講師陣の圧倒的な質の高さ】

- 2024/04/12

-

その他【東京メディカル学院】 ※※※※※学費が安い医学部受験専門予備校※※※※※

- 2024/04/11

-

合格速報【クエスト】 【医学部】 合格体験記・原口さん(日本医科大・群馬大)【ほとんど毎日朝から夜まで】

- 2024/04/11

-

お知らせ【メビオ】 聖マリアンナ医科大学模試6/9実施!【お申し込み受付中】

- 2024/04/10

-

合格速報【メビオ】 2024年度入試合格実績!

- 2024/04/09

-

合格速報【クエスト】 【2024最終合格速報】慈恵医大・日本医大など続々合格!

- 2024/04/08

-

講座【クエスト】 高校3年生 1学期講習のご案内

- 2024/04/07

-

合格速報【クエスト】 【医学部】 合格体験記・Sくん(埼玉医科大)【クエストは自分と向き合うことのできる環境】

- 2024/04/06

-

合格速報【クエスト】 【医学部】 合格体験記・竹内くん(群馬大)【クエスト講師陣の圧倒的な質の高さ】

- 2024/04/05

-

合格速報【クエスト】 【2024最終合格速報】慈恵医大・日本医大など続々合格!

- 2024/04/05

-

お知らせ【メディカルコネクト】 4月入学生まで「通学定期」購入可能 【高卒生】

- 2024/04/04

-

講座【クエスト】 高校3年生 1学期講習のご案内

- 2024/04/04

-

お知らせ【メディカルコネクト】 4月入学者向け:「個別入学説明会」実施中

- 2024/04/03

-

合格速報【クエスト】 【医学部】 合格体験記・Kくん(山梨大・順天堂大)【質問を気兼ねなく持っていける】

- 2024/04/03

-

お知らせ【メディカルコネクト】 【開講4月15日】まだ間に合います! 資料請求受付中

- 2024/04/03

-

講座【メビオ】 小論文・面接講座 お申込み受付中!

- 2024/04/02

-

合格速報【クエスト】 【医学部】 合格体験記・Aくん(日本大)【同じ方向に向かって本気で努力する仲間】

- 2024/04/01

-

合格速報【クエスト】 【医学部】 合格体験記・正中さん(山梨大)【ほとんど毎日朝から夜まで】

- 2024/04/01

-

お知らせ【メビオ】 兵庫医科大学模試7/14実施!【お申込み受付中】

- 2024/04/01

-

講座【東京メディカル学院】 【体験】春期講習 全講座無料【3/20〜】

- 2024/04/01

-

お知らせ【YMS】 杏林大学医学部模試 受付中

- 2024/03/31

-

合格速報【クエスト】 【2024最終合格速報】慈恵医大・日本医大など続々合格!

- 2024/03/31

-

その他【東京メディカル学院】 少人数クラスだけど学費が安い医学部専門予備校

- 2024/03/30

-

合格速報【クエスト】 【医学部】 合格体験記・植木さん(国際医療福祉大・東京医科大)【授業の内容を自分のものにする】

- 2024/03/30

-

その他【東京メディカル学院】 残り定員情報です。見学はお気軽に。

- 2024/03/29

-

合格速報【クエスト】 【医学部】 合格体験記・Tさん(福島県立医大)【的確なアドバイスを沢山くださいました】

- 2024/03/29

-

お知らせ【メビオ】 私立医学部大学別模試 受付開始!

- 2024/03/28

-

合格速報【クエスト】 【医学部】 合格体験記・原口さん(日本医科大・群馬大)【ほとんど毎日朝から夜まで】

- 2024/03/28

-

イベント【メディカルコネクト】 【4月入学生向け】 「無料体験授業」実施中

- 2024/03/27

-

お知らせ【メディカルコネクト】 新規入学者から学習スタート! 【新年度開講4月15日(月)】

- 2024/03/27

-

その他【東京メディカル学院】 予備校業界初! 女子専用自習室開設。

- 2024/03/26

-

講座【クエスト】 春期無料公開講座・春の助走効果のご案内

- 2024/03/26

-

お知らせ【メディカルコネクト】 【<開講4月15日> 4月生募集中!】 入学個別相談会実施中

- 2024/03/26

-

説明会【メビオ】 医学部入試攻略ガイダンス 追加開催決定!

- 2024/03/25

-

合格速報【クエスト】 【2024最終合格速報】慈恵医大・日本医大など続々合格!

- 2024/03/25

-

お知らせ【東京メディカル学院】 「女子だけの空間がほしい」→女子専用自習室 開設。

- 2024/03/24

-

講座【クエスト】 新高校3年生(現高2生) 春期講座のご案内

- 2024/03/24

-

お知らせ【メディカルコネクト】 抜群の「自習室」環境 【入学日から使用可能】

- 2024/03/23

-

講座【クエスト】 春期無料公開講座・春の助走効果のご案内

- 2024/03/23

-

講座【メディカルコネクト】 「春期スタート授業」 第2ターム(3/25~)受講生募集中

- 2024/03/22

-

合格速報【クエスト】 【2024最終合格速報】慈恵医大・日本医大など続々合格!

- 2024/03/22

-

講座【四谷メディカル】 医学部入試の攻略講座

- 2024/03/22

-

特典【東京メディカル学院】 20周年記念。地方生応援!礼金・敷金は当学院が負担

- 2024/03/22

-

お知らせ【メディカルコネクト】 【<基礎>を固めて医学部合格へ】ハイレベル医学部クラス(申込順クラス)

- 2024/03/21

-

講座【クエスト】 新高校3年生(現高2生) 春期講座のご案内

- 2024/03/21

-

お知らせ【メディカルコネクト】 「国公立大医学部志望者」対応クラス 【 特待生も募集中! 】

- 2024/03/20

-

講座【クエスト】 春期無料公開講座・春の助走効果のご案内

- 2024/03/20

-

お知らせ【メディカルコネクト】 提携寮(指定寮)各種ご案内中 【一人暮らしマンション探しサポートも】

- 2024/03/19

-

講座【クエスト】 【2024一次試験合格速報】慈恵医大・日本医大など続々合格!

- 2024/03/19

-

講座【YMS】 YMS春期講習会 受付中

- 2024/03/18

-

講座【クエスト】 新高校3年生(現高2生) 春期講座のご案内

- 2024/03/18

-

講座【メディカルコネクト】 まだ間に合います! 無料「体験授業」実施中

- 2024/03/17

-

講座【クエスト】 春期無料公開講座・春の助走効果のご案内

- 2024/03/17

-

お知らせ【YMS】 2024年度解答速報:日本大学医学部 一般N2期 二次

- 2024/03/17

-

お知らせ【メディカルコネクト】 【募集締切:3月末】「特待生」募集中! お急ぎください!

- 2024/03/16

-

お知らせ【メディカルコネクト】 まだ間に合います! 「入学相談会」実施中 【土・日・祝も実施】

- 2024/03/15

-

講座【クエスト】 【2024一次試験合格速報】慈恵医大・日本医大など続々合格!

- 2024/03/15

-

講座【四谷メディカル】 医学部入試の攻略講座

- 2024/03/14

-

イベント【メディカルラボ】 【講演会】2024年度 医学部入試速報分析会 を開催します!

- 2024/03/13

-

講座【クエスト】 新高校3年生(現高2生) 春期講座のご案内

- 2024/03/13

-

お知らせ【YMS】 YMS医学部模試 受付開始

- 2024/03/12

-

講座【クエスト】 春期無料公開講座・春の助走効果のご案内

- 2024/03/12

-

お知らせ【YMS】 2024年度医学部入試 ズバリ的中

- 2024/03/11

-

講座【クエスト】 【2024一次試験合格速報】慈恵医大・日本医大など続々合格!

- 2024/03/10

-

講座【クエスト】 新高校3年生(現高2生) 春期講座のご案内

- 2024/03/10

-

お知らせ【YMS】 2024年度解答速報:大阪医科薬科大学 一般後期

- 2024/03/10

-

特典【メディカルコネクト】 【「個別相談」特典】 「医学部受験オリジナル英単語帳」を進呈!

- 2024/03/09

-

講座【クエスト】 春期無料公開講座・春の助走効果のご案内

- 2024/03/09

-

お知らせ【四谷メディカル】 2024合格者速報 3月14日現在

- 2024/03/09

-

講座【メディカルコネクト】 好評! 来週の無料体験授業+春期スタート講座【3/11~3/16】

- 2024/03/08

-

講座【クエスト】 【2024一次試験合格速報】慈恵医大・日本医大など続々合格!

- 2024/03/08

-

お知らせ【YMS】 2024年度解答速報:久留米大学医学部 一般後期

- 2024/03/08

-

お知らせ【四谷メディカル】 2024合格者速報 3月8日現在

- 2024/03/08

-

イベント【メディカルラボ】 『「医学部受験」を決めたらまず読む本』発刊記念講演会 開催します!

- 2024/03/08

-

お知らせ【メディカルコネクト】 【国公立大志望者にも対応】 土・日も個別相談会実施中

- 2024/03/07

-

講座【クエスト】 新高校3年生(現高2生) 春期講座のご案内

- 2024/03/07

-

お知らせ【メディカルコネクト】 【お急ぎください!】浪人生「早期入学特典」締切迫る!

- 2024/03/06

-

講座【クエスト】 春期無料公開講座・春の助走効果のご案内

- 2024/03/06

-

講座【四谷メディカル】 2024 春のプレ授業 【英語長文・化学】

- 2024/03/06

-

お知らせ【YMS】 2024年度解答速報:聖マリアンナ医科大学 一般後期

- 2024/03/06

-

お知らせ【メディカルコネクト】 「個別入学相談会」実施中

- 2024/03/05

-

講座【クエスト】 【2024一次試験合格速報】慈恵医大・日本医大など続々合格!

- 2024/03/05

-

講座【メディカルコネクト】 来春合格への早期スタート:「春期スタート授業」受付中

- 2024/03/04

-

講座【クエスト】 新高校3年生(現高2生) 春期講座のご案内

- 2024/03/04

-

お知らせ【YMS】 2024年度解答速報:日本大学医学部 一般N2期

- 2024/03/04

-

説明会【京都医塾】 京都医塾に入塾選抜テストはありません

- 2024/03/03

-

お知らせ【四谷メディカル】 2024合格者速報 3月3日現在

- 2024/03/03

-

お知らせ【YMS】 2024年度解答速報:藤田医科大学 一般後期

- 2024/03/02

-

講座【クエスト】 春期無料公開講座・春の助走効果のご案内

- 2024/03/02

-

お知らせ【YMS】 2024年度解答速報:昭和Ⅱ/埼玉後期/関西医科後期

- 2024/03/01

-

合格速報【クエスト】 【2024一次試験合格速報】慈恵医大・日本医大など続々合格!

- 2024/03/01

-

イベント【YMS】 YMS 入学説明会も終盤戦

- 2024/03/01

-

お知らせ【東京メディカル学院】 オンラインの個別指導で医学部合格<無料体験あり>

- 2024/02/29

-

講座【クエスト】 新高校3年生(現高2生) 春期講座のご案内

- 2024/02/29

-

お知らせ【YMS】 昭和Ⅰ期入試〈英語〉がYMSの昭和Ⅰ期模試から大的中!

- 2024/02/29

-

講座【四谷メディカル】 医学部入試の攻略講座【教科書レベルから入試レベルの架け橋】

- 2024/02/28

-

講座【クエスト】 医学部 後期試験対策

- 2024/02/28

-

お知らせ【YMS】 2024年度解答速報:日本医科大学 一般後期

- 2024/02/27

-

講座【クエスト】 春期無料公開講座・春の助走効果のご案内

- 2024/02/27

-

イベント【YMS】 YMS入学説明会 開催中

- 2024/02/26

-

合格速報【クエスト】 【2024一次試験合格速報】慈恵医大・日本医大など続々合格!

- 2024/02/26

-

講座【スタディカルテLab】通信教育 ネット学習【オンライン春期講習】プロ講師の個別指導は、春がおすすめ!春期講習受付中

- 2024/02/26

-

講座【YMS】 YMS春期講習会 高卒生(無料) 2/28(水)~開講

- 2024/02/25

-

講座【クエスト】 新高校3年生(現高2生) 春期講座のご案内

- 2024/02/24

-

お知らせ【YMS】 2024年度解答速報:近畿大学医学部 一般後期

- 2024/02/23

-

講座【クエスト】 医学部 後期試験対策

- 2024/02/23

-

説明会【メビオ】 医学部入試攻略ガイダンス 申込受付中!

- 2024/02/22

-

講座【クエスト】 春期無料公開講座・春の助走効果のご案内

- 2024/02/21

-

合格速報【クエスト】 【2024一次試験合格速報】順天堂・日本医大など続々合格!

- 2024/02/21

-

説明会【YMS】 YMS 入学説明会2024 明日から4日連続開催

- 2024/02/20

-

講座【クエスト】 新高校3年生(現高2生) プレ講座のご案内

- 2024/02/20

-

講座【YMS】 YMS春期講習会2024 受付中

- 2024/02/19

-

お知らせ【YMS】 2024年度解答速報:慶應義塾大学医学部 一般

- 2024/02/19

-

お知らせ【富士学院】 京都校限定/高卒生対象富士ゼミ国公立医学部特別選抜コース2024年4月新設!

- 2024/02/18

-

講座【クエスト】 医学部 後期試験対策

- 2024/02/18

-

お知らせ【YMS】 2024年度解答速報:東京慈恵会医科大学 一般

- 2024/02/18

-

お知らせ【メディカルラボ】 冬期講習・直前対策講習のご案内

- 2024/02/17

-

講座【クエスト】 春期無料公開講座・春の助走効果のご案内

- 2024/02/17

-

講座【メディカルコネクト】 聖マリアンナ医科大学「後期対策」講座のお知らせ

- 2024/02/16

-

合格速報【クエスト】 【2024一次試験合格速報】順天堂・日本医大など続々合格!

- 2024/02/16

-

講座【メディカルコネクト】 埼玉医科大学「後期対策」講座のお知らせ

- 2024/02/16

-

特典【北九州予備校】 北九州予備校Felix 早期申込特典

- 2024/02/16

-

お知らせ【YMS】 昭和大学医学部Ⅱ期模試 締切2日前

- 2024/02/15

-

講座【クエスト】 新高校3年生(現高2生) プレ講座のご案内

- 2024/02/15

-

イベント【メディカルコネクト】 2/18(日)「医学部進学フォーラム」出展!

- 2024/02/15

-

合格速報【メディカルラボ】 【2024年度 合格速報】医学部医学科一次合格者数 1,184 名! (2.14現在)

- 2024/02/14

-

講座【クエスト】 医学部 後期試験対策

- 2024/02/14

-

お知らせ【メビオ】 金沢医科大学[後期]模試 まもなく締切!

- 2024/02/14

-

お知らせ【YMS】 昭和2・聖マリ後期 模試 まもなく締切

- 2024/02/14

-

講座【メディカルコネクト】 日本医科大学「後期対策」講座のお知らせ

- 2024/02/13

-

講座【クエスト】 春期無料公開講座・春の助走効果のご案内

- 2024/02/13

-

お知らせ【メディカルコネクト】 2/14(水)より「無料体験授業」実施

- 2024/02/13

-

講座【東京メディカル学院】 日本大学Ⅱ期の対策1920分で今年の合格をあきらめない!(2/16〜)

- 2024/02/12

-

講座【クエスト】 新高校3年生(現高2生) プレ講座のご案内

- 2024/02/11

-

講座【クエスト】 医学部 後期試験対策

- 2024/02/11

-

お知らせ【YMS】 2024年度解答速報:日本大学医学部 一般N1二次

- 2024/02/10

-

講座【クエスト】 春期無料公開講座・春の助走効果のご案内

医学部予備校ガイドとは

-

-

-

掲載予備校数134校

合格体験談は300件以上!

-

-

-

-

掲載基準を満たした

優良会社のみ記載

-

-

-

-

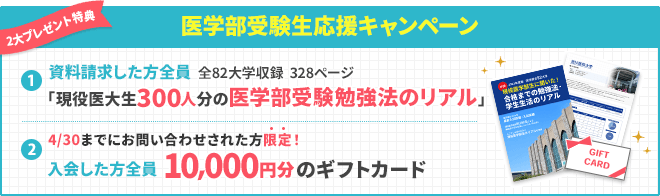

入塾で10,000円分の

ギフトカードがもらえる

-

医学部予備校ガイドは、医学部予備校を探している生徒や保護者のための医学部予備校検索サイトです。

当サイトが独自に集めた300件以上の合格体験談や料金情報で医学部予備校を比較することができます。

無料で各予備校への資料請求ができますので、お気軽にお問い合わせをしてぴったりな医学部予備校をお探しください。

関連メディアサービス

医学部合格をつかむためには、数学力!

医学部合格をつかむためには、数学力!

教育は、一人のために生まれる

教育は、一人のために生まれる

一人ひとりの生徒と丁寧に向き合い、それぞれの目標に向かって伴走してきた伝統と実績

一人ひとりの生徒と丁寧に向き合い、それぞれの目標に向かって伴走してきた伝統と実績

医学部再受験を応援します!

医学部再受験を応援します!

自然にあふれた全寮制予備校

自然にあふれた全寮制予備校

勉強が楽しくなるこだわり満載

勉強が楽しくなるこだわり満載